Tod früher und heute

Bestattungswesen, Totenkult, Grabmale – von der Frühgeschichte bis heute

Erstmals beim späten Homo erectus vor 500.000 bis 300.000 Jahren ergaben sich Hinweise auf Totenbehandlung und Totenriten. Dies bedeutete, dass sich der Mensch mit Leben und Tod auseinander setzte: Was geschieht mit dem Verstorbenen? Wo geht er hin? Kommt er wieder, eventuell in anderer Gestalt? Man machte sich also Vorstellungen über den Tod, aus denen dann entsprechende Bräuche entstanden.

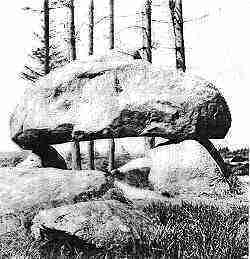

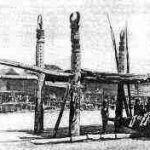

Das Grab ist das Haus des Toten – dies gilt für alle Bestattungsformen. Nichtsesshafte Sippen bzw. Nomaden wohnten in Höhlen, die sie im Todesfall dem Verstorbenen hinterließen. Hierbei handelte es sich zumeist um Einzelgräber. Auf freier Ebene erfolgte das Begräbnis eher flach – das Grab wurde mit Steinen oder Felsen bedeckt, zum Schutz vor Ausgraben durch wilde Tiere sowie zum Schutz der Lebenden vor den Toten – man fürchtete sich vor deren Wiederkehr. Gekennzeichnet wurde das Grab durch Steine oder Zweige. Daraus können die heutigen Prototypen des Grabmals abgeleitet werden: